体外受精-胚移植法

体外受精では、以下の処置が必要です。

1.卵巣刺激

通常の月経周期では 1 周期あたり 1 個の卵子が排卵しますが、体外受精を行う場合は、妊娠率や生産率を向上させるために、卵巣を排卵誘発剤で刺激して複数個の卵子を採取するのが一般的です。これを卵巣刺激といいます。

通常の月経周期では 1 周期あたり 1 個の卵子が排卵しますが、体外受精を行う場合は、妊娠率や生産率を向上させるために、卵巣を排卵誘発剤で刺激して複数個の卵子を採取するのが一般的です。これを卵巣刺激といいます。

使用する排卵誘発剤の種類や使い方は、奥様の身体の状況を十分に把握したうえで、ご夫婦の要望に添うようにそれぞれ最適な方法を決めていきます。

2.採卵

卵巣刺激によって充分な大きさに育った卵胞を、超音波診断装置で見ながら腟側から長い針で穿刺・吸引して、卵子を採取します。 採卵は局所麻酔で行いますので、極端な痛みを伴うことも少なく、 数時間程度の安静の後に帰宅することが出来ます。(採卵当日は帰宅後も安静が必要です)

3.授精

精液を培養液で洗浄して、元気な精子のみを集めて卵子と受精させます。授精の方法は、これまでの受精の実績や精子の状況、抗精子抗体の有無などによって決定します。

体外受精

卵子と精子を一緒に培養して、精子が自力で受精する方法です。

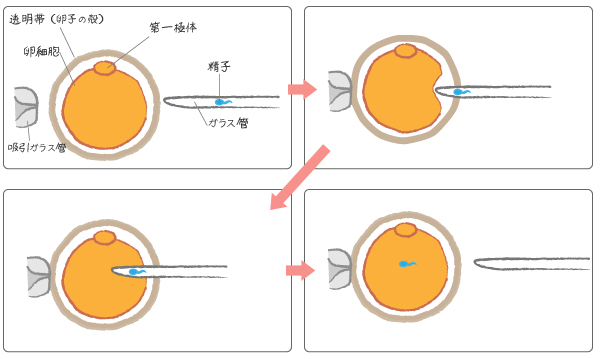

顕微授精法(卵細胞質内精子注入法;ICSI)

精子の数が極端に少ない、運動性が悪いなど、精子が自力で卵子と受精するのが難しいと考えられる場合、精子を卵子の細胞質へ直接注入して受精を補助します。また、奥様が抗精子抗体陽性の方の場合も、透明帯に付着した精子が着床の妨げになる可能性を考慮して、顕微授精を行います。

4.培養

受精が確認された卵(胚)を培養して発育させます。

5.胚移植

体外受精で受精・発育した胚を子宮へ戻すことを胚移植といいます。当院では順調に発育した胚のうち、最も良好な胚1個を移植する単一胚移植を行います。

分割期胚移植と胞胚期移植

胚移植は、採卵日から2~3日目に4~8細胞期の分割期で行う分割期胚移植と、更に追加培養して、5日目に胞胚まで発育させてから胚移植を行う胞胚期移植があります。

胞胚期移植は、胚をさらに発育させることによって、妊娠の可能性が高い元気な胚を選択しやすくなるため、高い妊娠率が期待される一方、生存性が低い胚の場合は、培養途中で発育停止を起こすリスクを伴います。

胚の質や数によって、最適な胚移植の時期を決定します。

胚移植後は、黄体機能不全を回避するため、エストロゲンやプロゲステロンを補う、黄体補充療法が必要です。

胚移植後に胚が残った場合や、治療戦略上、凍結胚移植法の方が妊娠の可能性が高い、身体の安全性が高いと考えられる場合は、胚の凍結保存を検討します。

凍結する胚は、妊娠が期待でき、かつ凍結・融解によるストレスにも十分耐えられると判断された胚に限られますが、凍結保存した胚は、希望の周期に融解して胚移植を行うことができます。

6.妊娠の判定

胚移植を行った場合は、採卵から 2 週間後に、血液・尿検査にて妊娠判定をします。

妊娠判定が陽性になったら、その後は妊娠が安定するまで黄体補充療法を続けます。

週に 1 回程度の頻度で、超音波検査、ホルモン検査などを診ながら、経過観察を行います。

妊娠を支えるホルモンが自力で分泌されるようになり、下腹部痛や性器出血などの症状が無いことを確認できたら、当院から卒業です。

7.日本産科婦人科学会に治療内容を報告

学会のデータベースに治療の詳細を症例毎に登録します。この登録を適切に実施することにより、保険診療や自治体の助成を受けることが可能になります。匿名性はしっかり確保されますのでご安心ください。

学会では、データベースを2次利用して研究を行うことがあります。

ご相談・初診のご予約はお気軽にContact

初診のご予約・お問い合わせ・相談

042-365-0341 受付時間 火~金 9:30~17:00 (土日は16時まで)

再診のご予約

インターネット予約