PT、APTTでわかること

こんにちは!今回のブログは技師の西潟が担当いたします。

検査結果でみかける血液凝固検査の項目のPT、APTTが何を意味しているかご存じでしょうか?

一見、血液凝固検査と不妊治療は関係なさそうに思えますが、実は不育症にも関係があるんです!

今回はPT、APTTのおはなしをさせていただきたいと思います!

健康な人の場合、ケガをすると出血してやがて出血がとまり(止血)、かさぶたができますよね。この一連の流れを問題なく進行するには、さまざまな血液成分が関わっています。

止血の段階にはおおまかに2段階(一次止血→二次止血)あってPT(プロトロンビン時間)、APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)は2段階目(二次止血)に関わる検査項目のひとつです!

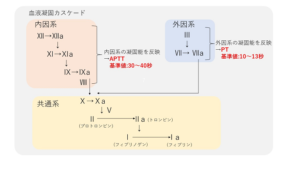

二次止血には、下の図のように血液凝固因子が働いていてPTは外因系の凝固能、APTTは内因系の凝固能を反映しているんです!(aは活性化型)

採卵の際に針で穿刺したことによる出血に備えて、当院では術前検査で血液凝固の検査をさせていただいております。

では、PT、APTTに異常な数値がみられると不妊治療においてどのような疾患が考えられるのでしょうか。

不育症のひとつに抗リン脂質抗体症候群が上げられます。

抗リン脂質抗体とは、細胞膜のリン脂質またはリン脂質と蛋白質との複合体に対する自己抗体(抗カルジオリピン抗体、抗β2グリコプロテインⅠ抗体、ループスアンチコアグラント)のことをいい、習慣性流産や血栓症の原因となります。

抗リン脂質抗体症候群は、インヒビター(凝固因子に対して因子活性の低下を引き起こすもの:自己抗体)を有し、リン脂質依存性の凝固Ⅱ因子(プロトロンビン)インヒビターや凝固Ⅻ因子インヒビターの存在があるため、一般的にAPTTの延長してしまうことが特徴的です。

APTTが延長するということは血液が固まりにくい状態なのに、血栓症になりやすい(血液が固まりやすい)のはなぜでしょうか。

その理由として、上記のようにインヒビターが原因であり凝固因子が欠乏している状態でないことや、PTやAPTTなどの凝固検査を行うにはリン脂質を用いた凝固反応が必要で、この反応を抗リン脂質抗体が阻害してしまうからだと考えられています。

そのため、抗リン脂質抗体症候群を精査する場合には自己抗体などを検査する必要があります。

当院では、抗リン脂質抗体症候群と診断された患者さんにヘパリンおよびアスピリンなどの抗凝固薬を用いた治療でフォローさせていただいております!

長くなってしまいましたが、読んでいただけたでしょうか?

今年ももう残すところ10日ですね。体調に気をつけてよい新年を迎えましょう!